Des modèles chaotiques pour la micro-atmosphère de la grotte d’Altamira

Découverte à la fin du XIXe siècle, la grotte d’Altamira présente l’un des plus remarquables ensembles picturaux de la préhistoire. Pour assurer sa préservation et la sécurité des visiteurs, la micro-atmosphère de la grotte est contrôlée en continu. Parmi les variables mesurées figurent les concentrations en dioxyde de carbone (CO2) et en radon (plus précisément, son isotope 222Rn). Le premier résulte principalement de l’activité biologique des micro-organismes du sol, le second de la désintégration du radon naturellement contenu dans le sol et la roche.

Connaître l’origine de ces deux composants ne permet pas d’expliquer les variations saisonnières de leurs concentrations. La grotte d’Altamira présentant en effet une pente qui descend de l’entrée vers le fond, l’air qu’elle contient devrait y rester piégé pendant l’été, car il est alors plus froid et donc plus dense que l’air extérieur. Or, c’est l’inverse qui se produit : le CO2 et le radon s’accumulent pendant la saison froide et sont libérés en été.

Pour élucider ce comportement inversé, une équipe franco-hispanique1 s’est appuyée sur une méthode de modélisation basée sur la théorie du chaos2. Ce travail met en avant deux résultats principaux.

Un modèle prenant en compte le contenu en eau du sol à l’aplomb de la grotte a été obtenu. L’analyse de ses équations a permis de mettre en évidence le rôle dynamique de l’eau du sol. Pendant la saison froide et humide, les eaux pluviales saturent les sols, entravant les exhalations gazeuses issues de la grotte : le CO2 et le radon s’accumulent et leurs concentrations augmentent. À l’approche de l’été, le contenu en eau du sol diminuant, les gaz accumulés peuvent alors s’échapper, faisant chuter leurs concentrations3.

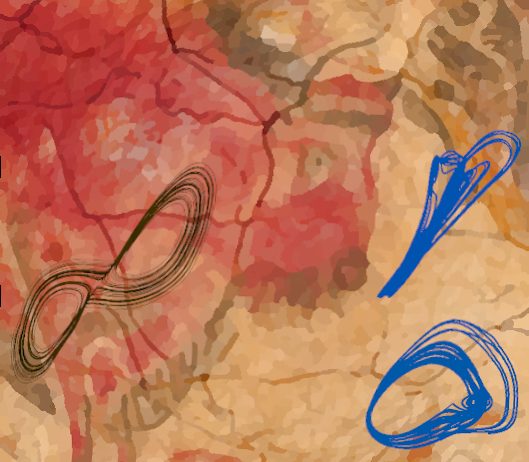

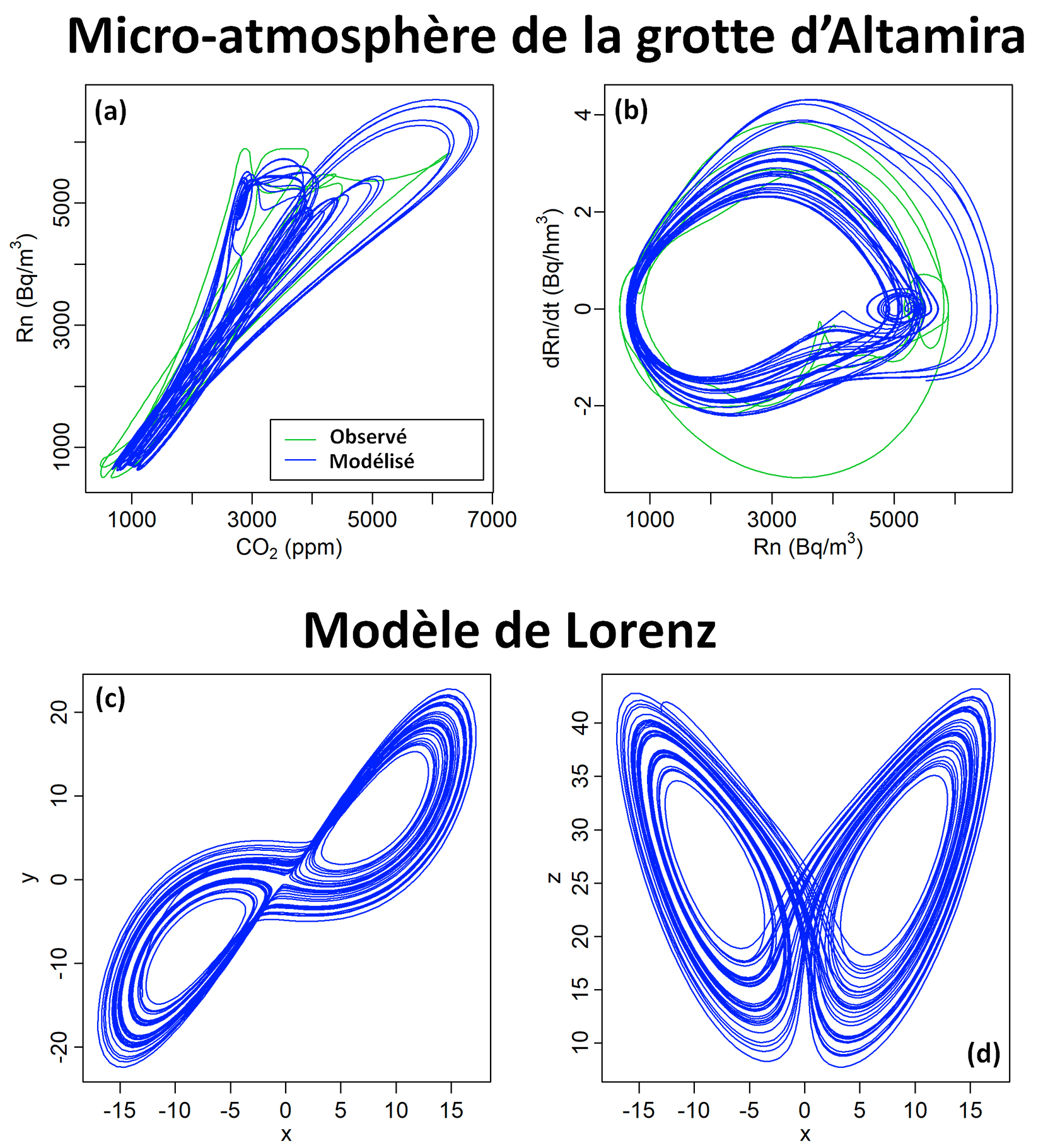

Deux modèles chaotiques couplant les concentrations en CO2 et en radon ont également été obtenus qui permettent de rendre compte de ces comportements. 57 ans après le premier modèle chaotique4 de Lorenz, ces modèles sont les premiers modèles chaotiques de dynamique de l’atmosphère à être directement issus d’observations.

Référence

M. Sáez, S. Mangiarotti, S. Cuezva, A. Fernández-Cortés, B. Molero, S. Sánchez-Moral & D. Benavente, Global models for 222Rn and CO2 concentrations in the Cave of Altamira, Theoretical and Applied Climatology, 28 octobre 2020.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-020-03440-9

Notes

- Departamento de ciencias de la tierra y del medio ambiente (Universidad de Alicante, Espagne), Centre d’études spatiales de la biosphère (CESBIO/OMP, UT3 / CNRS / CNES / IRD), Departamento de geología, geografía y medio ambiente (Universidad de Alcalá, Madrid, Espagne), Departamento de biología y geología (Universidad de Almería, Espagne), Museo nacional de ciencias naturales (MNCN-CSIC, Madrid, Espagne).

- La théorie du chaos concerne les systèmes qui, bien qu’entièrement déterminés par les équations qui les gouvernent, sont imprévisibles à long terme en raison de petites imprécisions dans la connaissance des conditions de départ. Prenant cette théorie comme base, la plateforme GPoM développée au CESBIO permet d’obtenir des modèles sous forme d’équations différentielles directement à partir de séries de mesures. https://insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/est-il-possible-de-retrouver-les-equations-qui-gouvernent-la-dynamique-dun-systeme.

- Ce rôle avait déjà été suggéré dans une étude précédente réalisée par l’équipe espagnole (Cuezva et al. 2011). Cependant, en apportant un argument dynamique et empirique à cette hypothèse, ces nouveaux résultats vont bien au-delà.

- Les premiers modèles chaotiques ont été obtenus par le météorologiste et mathématicien Edouard N. Lorenz. Le premier de ces modèles, publié en 1963 par Lorenz, représentait une approximation très simplifiée de la convection de Rayleigh-Bénard ; son modèle de 1984 était également essentiellement théorique (de même que les suivants) et visait à représenter la dynamique atmosphérique à l’échelle globale.