Soutenance de thèse de Yingjie WANG

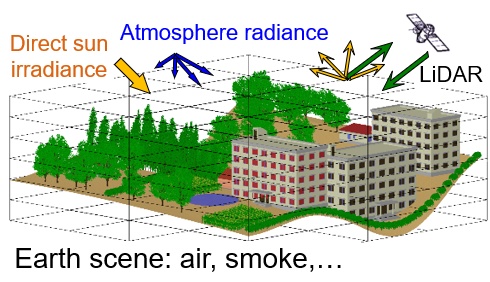

Modélisation 3D du transfert radiatif avec polarisation pour l’étude des surfaces terrestres par télédétection

Félicitation à Yingjie WANG qui a brillamment soutenu sa thèse

le vendredi 30 Septembre à 11h00 en Salle de Conférence du CESBIO (RdC)

composition du jury :

M. Adrien Deschamps (CNES, co-directeur de thèse)

M. Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry (Université de Toulouse III, Directeur de thèse)

M. Stéphane Jacquemoud (Université Paris Diderot, Rapporteur)

Mme. Gabriela Schaepman-Strub (Université de Zurich, Rapporteuse)

M. Jean-Pierre Jessel (Université de Toulouse III, examinateur)

M. Abdelaziz Kallel (CRNS, examinateur)

M. Zbynek Malenovsky (Université de Bonn, examinateur)

M. Tiangang Yin (Université polytechnique de HongKong, examinateur)

M. Ferran Gascon (ESA, invité)

M. Philippe Maisongrande (CNES, invité)

Résumé :

Le fonctionnement des surfaces terrestres recouvre tous les mécanismes contribuant aux transferts d’énergie et de matière dans les écosystèmes (forêts, cultures, villes, etc.) et à l’interface avec l’atmosphère. Sa modélisation est essentielle pour mieux connaître, prévoir et atténuer les causes et conséquences du changement climatique. Elle s’appuie sur des paramètres caractéristiques des surfaces terrestres et de leurs mécanismes de fonctionnement à différentes échelles de temps et d’espace (e.g., albédo, température, biomasse végétale et efficacité photosynthétique des plantes). La télédétection, en particulier avec les satellites, est un outil indispensable pour obtenir tout ou partie de ces paramètres. De même, les modèles de propagation de la lumière (i.e., modèles de transfert radiatif) jouent un rôle majeur, car ils permettent de simuler les mesures de télédétection et le bilan radiatif des surfaces terrestres avec pour paramètres d’entrée les propriétés physiques et biochimiques de ces surfaces. De plus, ces modèles sont très utiles pour la préparation des futures missions d’observation spatiale de la Terre. Le besoin accru de précision explique leur sophistication croissante en particulier via une meilleure représentation de l’architecture tri-dimensionnelle (3D) des paysages, de meilleures formulations mathématiques de la propagation du rayonnement, et des algorithmes informatiques plus efficaces en termes de temps de calcul et d’espace mémoire. Le modèle de transfert radiatif DART développé au CESBIO depuis 1992 est l’un des modèles 3D les plus complets et performants. Cette thèse a permis de beaucoup améliorer sa précision, domaine d’application et efficacité informatique. Trois avancées majeures sont présentées. (1) Nouveau mode de modélisation, appelé DART-Lux, basé sur la méthode Monte Carlo de suivi bi-directionnel de la lumière. Le gain en temps de calcul et besoin en mémoire peut atteindre 700. (2) Nouvelle représentation 3D du système « Terre – Atmosphère ». Le paysage par défaut a pour dimension 500km x 500km x 50 km. (3) Nouveaux mécanismes physiques : propagation de la lumière dans l’atmosphère adaptée aux cas où la loi de Beer-Lambert n’est plus valide, réflexion spéculaire et polarisation dans l’atmosphère et les paysages. La précision de ces améliorations a été évaluée à partir de la version initiale de DART, du modèle atmosphérique MODTRAN, et des expériences RAMI et IPRT d’intercomparaison des modèles de transfert radiatif actuels. Avec son nouveau mode DART-Lux, le modèle DART est désormais très bien adapté à la simulation des mesures de télédétection et du bilan radiatif de grands paysages, avec une excellente précision et efficacité. Il est déjà utilisé dans de nombreux domaines scientifiques (photosynthèse et fluorescence chlorophyllienne induite par la soleil, etc.) et pour la préparation de missions satellites du CNES, ESA et NASA.