Du relief pour nos séries temporelles

Dans notre définition initiale de la mission Sentinel-HR, nous avions inclus une option permettant d’observer le relief à haute résolution, avec un objectif de précision modéré (inférieur à celui offert par CO3D, comme le montre le tableau ci-dessous), mais avec une revisite systématique et sur le monde entier.

Devant l’intérêt des membres de notre groupe mission, cette option est devenue une caractéristique essentielle de la mission Sentinel-HR. Cet article résume les nombreuses applications liée à l’observation régulière et globale du relief des surfaces terrestres.

| ASTER | CO3D | Sentinel-HR | |

|---|---|---|---|

| Résolution des images | 15 m | 0.5 m | 2 m |

| Résolution du modèle numérique de surface | 30 m | 4 m (gratuit à 12 m) | 10 m |

| Précision altimétrique (CE90) | 10 m | 1 m | 4 m |

| Périodicité | Mensuelle à annuelle | 4 années | 3 mois |

| Lancement | 1999 | 2023 | 2028 |

Glaciers, calottes glaciaires

Ce sont nos glaciologues qui se sont montrés les plus enthousiastes pour la mesure du relief et ses changements par Sentinel-HR. L’objectif est de mesurer l’évolution saisonnière et pluri-annuelle de l’épaisseur des glaciers et des calottes polaires (Groenland et Antarctique), des variables climatiques essentielles (ECV). Avec une précision de 4 m dans 90% des cas, il est possible de mesurer l’évolution de ces glaciers sur quelques années et peut être saison après saison. C’est à partir de données similaires (mais moins précises), obtenues sur le très long terme avec l’instrument ASTER sur le satellite Terra lancé en 1999, que Hugonnet et al. (2021) ont pu établir une cartographie mondiale des variations (diminutions surtout) de hauteur des glaciers du monde entier entre 2000 et 2019.

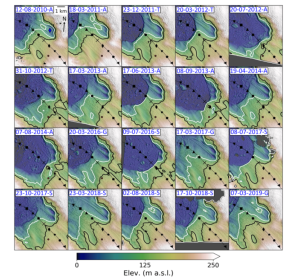

Au niveau des pôles, les dynamiques sont souvent encore plus rapides, et il est intéressant de suivre les évolutions saisonnières comme sur l’illustration ci-dessous, qui montre l’évolution des niveaux de hauteur à l’interface entre terre et mer d’un glacier du Groenland.

Malheureusement, la mission Aster va se terminer en 2023, après 24 ans de bons et loyaux services, sans successeur, sauf si la mission Sentinel-HR venait à être décidée. CO3D permettra d’observer en continu une cinquantaine de glaciers, mais selon le Randolph Glacier Inventory, il y a presque 220000 glaciers sur terre, qui couvrent au total plus de 700 000 km². La surveillance de tous ces glaciers ne peut donc pas être assurée par la mission CO3D actuelle.

Volcans, glissements de terrain, érosion

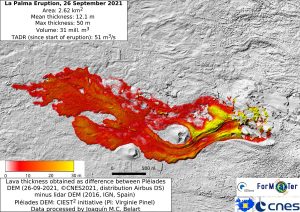

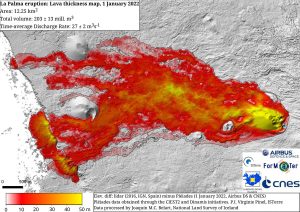

Un peu comme pour les glaciers, la possibilité d’observer avec Sentinel-HR les changements 3D permettrait de suivre l’évolution des coulées volcaniques. Comme le montre l’image ci-dessous, il est déjà possible d’obtenir cette information avec des satellites missionnés comme Pléiades, mais il peut être difficile d’obtenir cette information sur tous les volcans du monde. Sentinel-HR garantirait de plus la disponibilité d’une carte topographique quelques semaines avant l’éruption.

Évolution du volume de lave lors de l’éruption de 2021 à la Palma, mesurés avec les images stéréoscopiques Pléiades de septembre 2021 et janvier 2022 (Crédit: V. Pinel, Isterre et J.M.C. Belart, LMI Iceland).

D’autre part, la connaissance de l’évolution du relief avec une revisite régulière devrait permettre de mesurer les volumes de roches ou sédiments érodés ou déposés. Il sera également possible de suivre les déplacements des dunes de sable ou ceux des glissements de terrain, avec une évaluation de la pente et donc des risques associés.

Eaux continentales

Les missions altimétriques permettent de mesurer les hauteurs d’eau, mais pour accéder au volume, qui est la quantité nécessaire pour évaluer la disponibilité en eau, il faut connaître le profil bathymétrique des étendues d’eau. Une mission comme Sentinel-HR permettra de mesurer ces profils lors des phases de basses eaux. Pour ce faire, une bonne revisite est nécessaire.

Il est même possible que Sentinel-HR permette de cartographier la hauteur de neige dans certaines régions de montagne où les accumulations sont fortes et ainsi mieux prévoir les ressources en eau disponibles au printemps. La précision de 4 m peut être insuffisante, mais le bruit devrait diminuer en moyennant sur un voisinage.

Villes

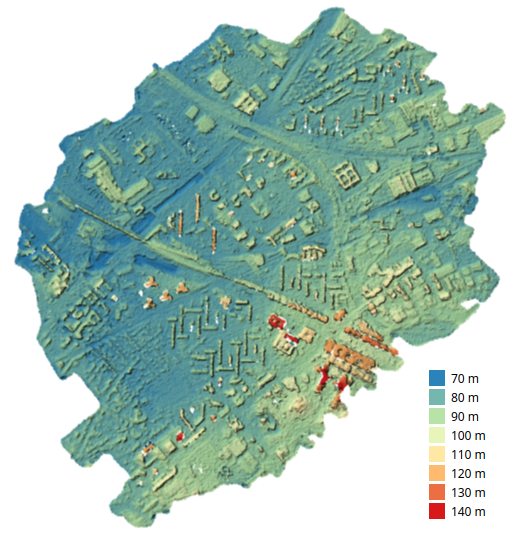

Avec une précision de 4 m, il sera possible de mesurer les hauteurs des bâtiments avec une précision de l’ordre d’un étage. La hauteur des bâtiments est un élément essentiel de la mesure de la densité de l’habitat. Enfin elle joue un rôle essentiel dans la modélisation du climat urbain de part sa canalisation des flux d’air, et par les ombres projetées au sol. L’illustration ci-dessous, réalisée au cours de la phase-0 Sentinel-HR, montre la précision qui pourrait être obtenue avec des observations obtenues avec un rapport base sur hauteur de 0.2, et un pas au sol de 2 m. La comparaison de topographies multi-dates permet aussi de suivre le développement urbain et de détecter précisément la construction de nouveaux bâtiments.

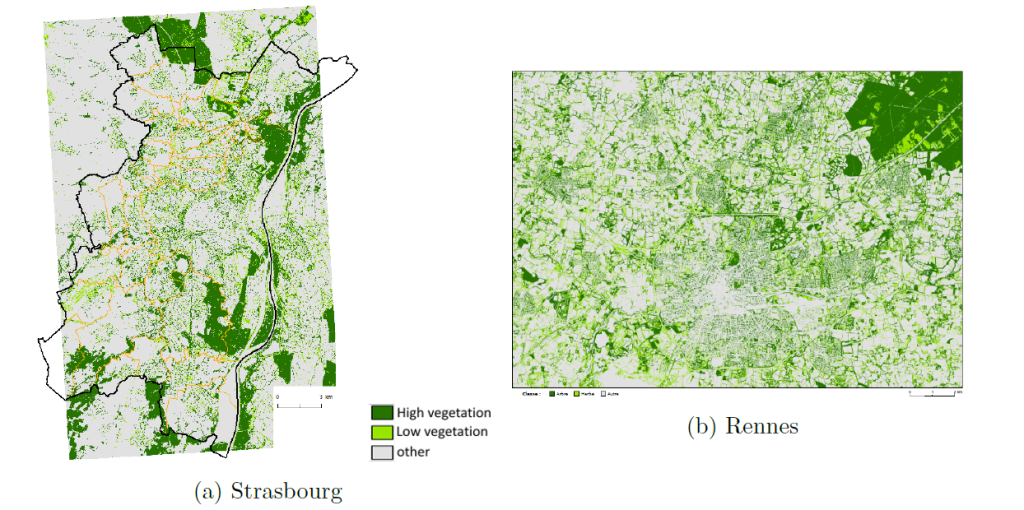

Pour une meilleure modélisation du climat en ville, il ne faut pas seulement avoir une carte de la végétation, mais aussi connaître sa hauteur, un buisson n’ayant pas le même effet refroidissant qu’un arbre. La mission Sentinel-HR permettra de suivre l’évolution de la hauteur végétation, élément assez variable avec le temps en fonction des travaux d’aménagement et d’urbanisme.

Forêts

Comme pour la végétation en ville, l’information 3D multi-temporelle fournira une idée de la hauteur des arbres et de son évolution, qui pourra être utilisée dans les méthodes d’estimation des caractéristiques forestières par apprentissage automatique. La validation avec des données Lidar comme celles de du Lidar GEDI à bord de la station spatiale internationale permettra de bien estimer les incertitudes et d’affiner les modèles. L’information permettra de mieux classer les différents types de végétation, de détecter avec précision les coupes forestières et d’estimer les biomasses exportées.

Bathymétrie et continuité côtière

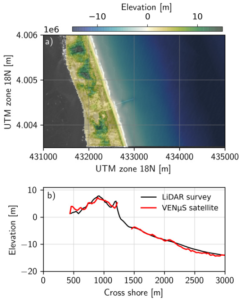

Il est difficile de mesurer dans sa continuité le profil côtier émergé et immergé. Bergsma et al 2021 ont montré qu’il était possible d’inverser la bathymétrie côtière à partir de la vitesse des trains de vague. Ce n’est donc pas directement la stéréoscopie qui est utilisée, mais le léger écart temporel entre les deux observations. Bien évidemment, pour la partie émergée, la stéréoscopie permet de mesurer le relief. Ces méthodes appliquées au satellite VENµS ont permis d’observer le profil côtier dans sa continuité. L’inversion de la bathymétrie nécessite des conditions particulières (présence de vagues), la revisite sera donc nécessaire.

Conclusions

La possibilité d’inclure l’acquisition du relief dans la mission Sentinel-HR, que nous avions initialement envisagée comme une option, présente finalement beaucoup d’applications. Nous n’avons d’ailleurs ici mentionné que les plus évidentes. En résumé, pour une mission dédiée à la détection de changements pour la mise à jour de cartes, l’observation du relief présente un énorme avantage : alors que les changements de réflectances de surface peuvent être dues à des effets saisonniers ou météorologiques, les changements visibles en 3D sont, eux, de vrais changements.

Bien évidemment, l’observation périodique en 3D présente un coût élevé. Dans le cas d’une mission Sentinel-HR réalisée avec des satellites dérivés de CO3D, elle nécessite de passer de 6 satellites pour la mission imagerie seule, à 12 satellites si on veut une revisite de 20 jours pour le 3D. Pour obtenir une revisite 3D à 40 jours, 9 satellites pourraient suffire. Si le surcoût parait élevé, il faut cependant considérer que la mission nécessiterait une certaine redondance pour pallier à la panne de quelques satellites. Le fait de disposer de satellites supplémentaires pour le relief contribuerait donc à sécuriser la mission.

Cet article a été écrit grâce au rapport de l’étude de phase-0 de Sentinel-HR, édité par Julien Michel du CESBIO, à partir des contributions des membres du groupe mission. Pour les travaux concernés par cet article, nous tenons à remercier Etienne Berthier (LEGOS), Jérémie Mouginot (IGE), Renaud Binet (CNES), Raphael Almar (LEGOS), Hervé Yesou (i-Cube), Arnaud Lucas (IPGP), Anne Puissant (Live), Jean-Philippe Malet (EOST), David Scheeren (Dynafor) et Simon Gascoin (CESBIO).

Références

Romain Hugonnet, Robert McNabb, Etienne Berthier, Brian Menounos, Christopher Nuth, Luc Girod, Daniel Farinotti, Matthias Huss, Ines Dussaillant, Fanny Brun, et al. Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature, 592(7856):726–731, 2021.

Ian Joughin, David E Shean, Benjamin E Smith, and Dana Floricioiu. A decade of variability on jakobshavn isbræ: ocean temperatures pace speed through influence on mélange rigidity. The cryosphere, 14(1):211–227, 2020.

Simon Rougier, Anne Puissant, André Stumpf, and Nicolas Lachiche. Comparison of sampling strategies for object-based classification of urban vegetation from very high resolution satellite images. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 51:60–73, 2016.

David Morin, Milena Planells, Dominique Guyon, Ludovic Villard, Stéphane Mermoz, et al.. Estimation and mapping of forest structure parameters from open access satellite images: development of a generic method with a study case on coniferous plantation. Remote Sensing, MDPI, 2019, 11 (11), pp.1-25.

Erwin W.J. Bergsma, Rafael Almar, Amandine Rolland, Renaud Binet, Katherine L. Brodie, and A. Spicer Bak. Coastal morphology from space: A showcase of monitoring the topography-bathymetry continuum. Remote Sensing of Environment, 261:112469, 2021.