2016/17 : un record d’écobuages dans les Pyrénées ?

La végétation est encore très active. On repère plusieurs zones brunies le 8 octobre 2016 (entourées de bleu). D’après les images SENTINEL2 de l’hiver 2015/16, plusieurs de ces zones brunies correspondent à des feux actifs de l’hiver 2015/16 ; ce qui signifie dans ce cas, que ces traces de feux sont encore visibles 6/8 mois plus tard !

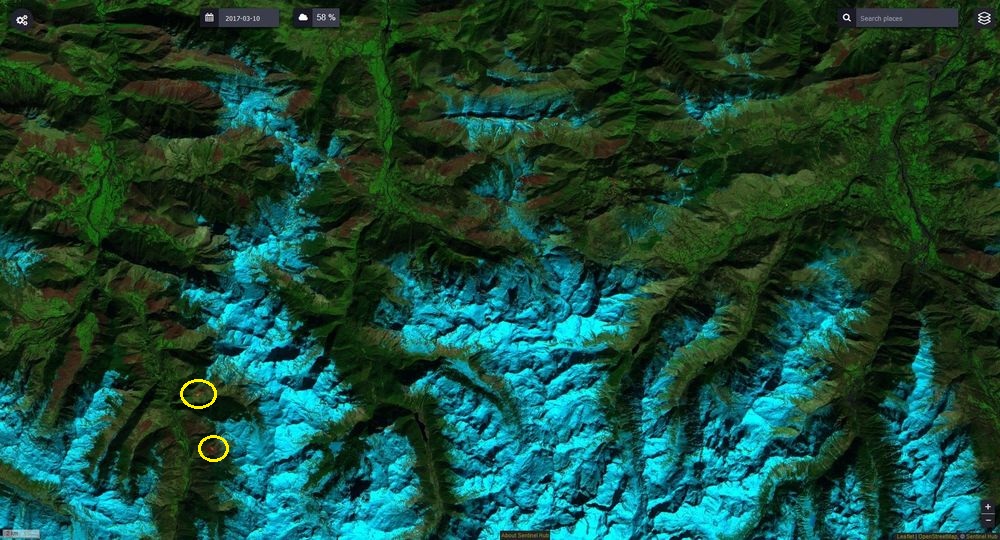

La Neige (en bleu) tombée début novembre a déjà beaucoup fondu. Les conditions sont favorables aux écobuages ! On repère sur cette image 2 feux actifs (entourés de jaune) et plusieurs zones brunies récemment (entourées de marron), à ne pas confondre avec les anciennes zones de 2015/16. Les experts de terrain nous ont confirmé qu’il s’agissait d’écobuages (cf partie ‘est’ à Villelongue).

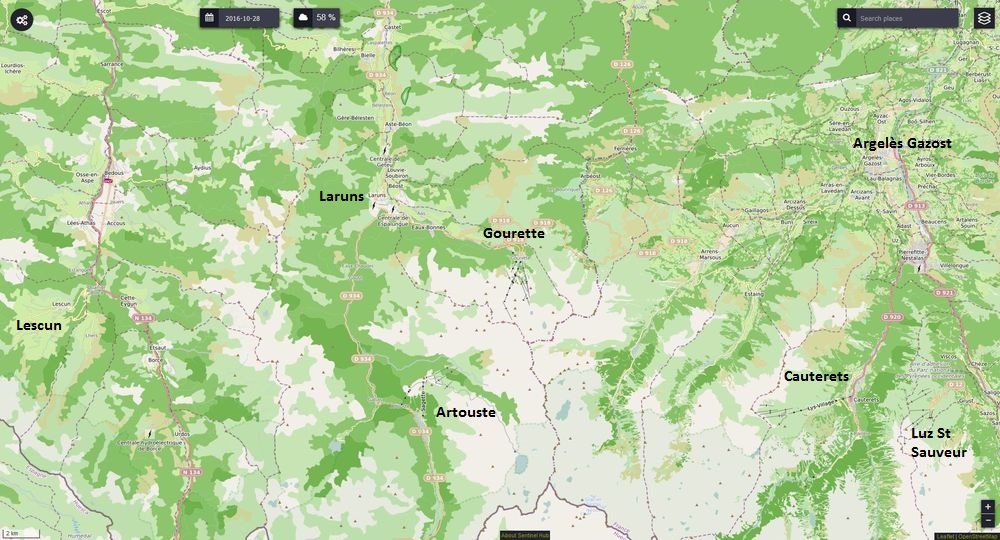

La mi-janvier 2017 correspond au pic d’enneigement de cet hiver 2016/17 dans les Pyrénées ‘orientales’. La plupart des zones brulées est bien sûr recouverte de neige. Qu’est-ce qui sera visible après la fonte de la neige ? A noter les nuages et brouillards en fonds de vallée.

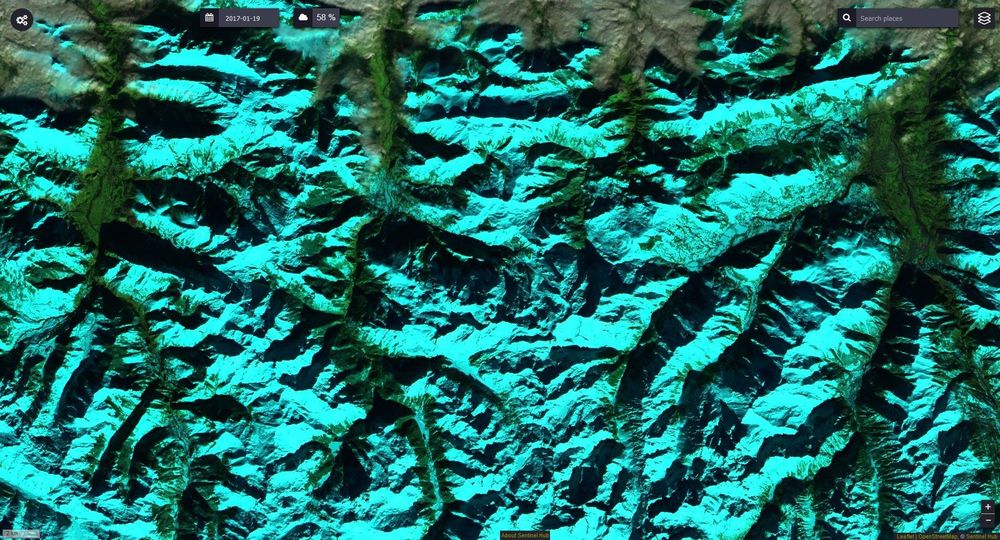

La neige a (déjà !) beaucoup fondue : on revoit les mêmes zones brunies (brulées ?) que sur l’image du 30 décembre, mais aussi d’autres nouvelles zones (entourées de violet), donc brunies/brulées entre le 31 déc. et le la mi-janvier 2017, ou début février.

Plus de 5 feux actifs sont visibles sur l’image du 18 février (entourés de jaune). On en observe un très gros au milieu de l’image. En haut à gauche de l’image, on observe une bande de feu actif : ce feu a déjà couvert une grande zone et se dirige vers l’est. Les experts pastoraux nous ont confirmé que certains écobuages se déroulent sur plusieurs jours.

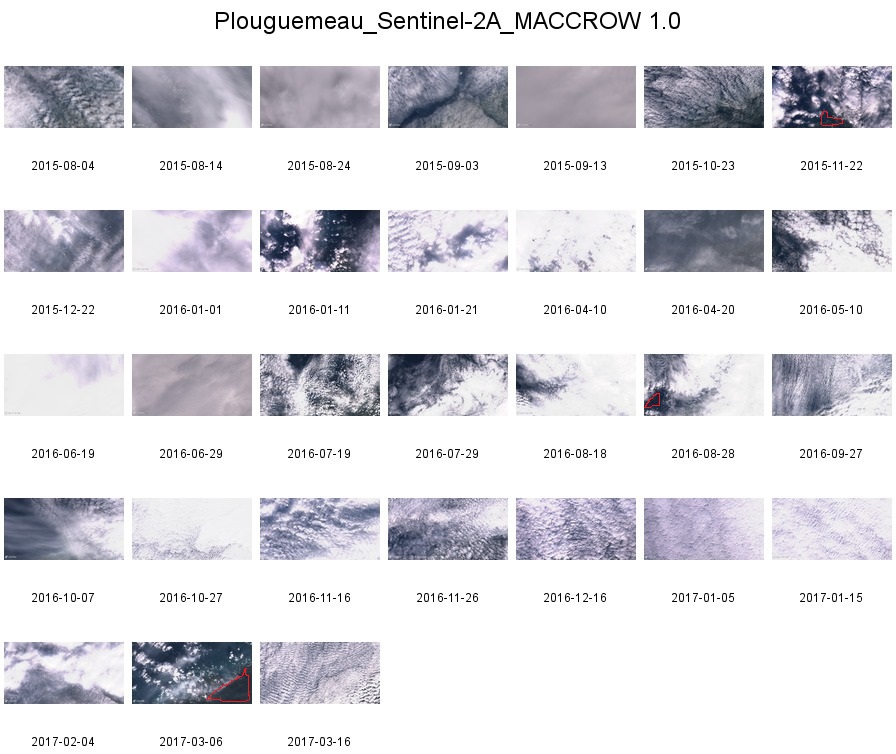

Au 10 mars, on constate de très nombreuses zones brunies au cours des 3 derniers mois, qui sont à priori tous des écobuages (et non des zones de fougères naturellement mortes…) . Deux petits feux sont encore actifs (en bas, à gauche, entourés de jaune). Y aura-t-il d’autres feux d’ici mai 2017 ? En mai 2016 par exemple, on voit encore des feux actifs sur les images SENTINEL2 de cette même zone ! Annie Cipières, du servie pastoral 65 (GIP-CRPGE), confirme leur grand nombre cet hiver et nous a donné l’explication principale : «de 2013 à 2016, peu d’écobuages ont pu être pratiqués de par les conditions de neige et la météorologie. Au contraire, durant l’hiver 2016/17, les conditions ont été particulièrement favorables (automne sec, chute de neige précoce puis recul de l’enneigement…) ; ainsi, l’écobuage a été massivement pratiqué pour ‘rattraper’ les hivers précédents». L’hiver 2016/17 semble donc idéal pour étudier les possibilités de détection/suivi des écobuages dans les Pyrénées, car (1) le nombre d’écobuages a été très élevé, (2) la météo a été clémente (3) le nombre d’images sans nuages SENTINEL2A a été élevé : 1 à 3 images claires par mois de septembre 2016 à mars 2017. D’un point de vue méthodologique, l’objectif serait de pouvoir dater et cartographier, de manière automatique, les zones brulées. Il s’agit de comparer les images des mêmes zones avant et après l’écobuage (cf différence d’image, application de l’algorithme dNBR). Si ces démarches ont déjà été validées en forêts et savanes dans plusieurs régions du monde, il sera intéressant de vérifier si cela fonctionne dans le contexte des landes et pelouses de moyenne et haute altitude en Europe. Une question importante est celle de la confusion possible entre différents phénomènes à l’origine de ce changement de couleur. Par exemple, certains types de végétation, dans ces milieux, ont-ils aussi un changement de couleur similaire à certaines périodes de l’année, sans qu’il y ait de feux (exemple : lande à fougères lors de la mort des parties aériennes) ? Il sera facile d’avoir des références fiables pour certaines zones qui sont brulées : les feux actifs le jour de l’image sont détectés. De plus, de nombreux écobuages sont déclarés à l’administration. L’enjeu sera d’avoir des témoins non brulés et caractériser au niveau de la végétation. Grâce au nombre élevé d’images durant cet hiver 2016/17, on peut observer que toutes ces zones ‘brunies’ l’ont été de manière brusque, quelque soit l’altitude et l’exposition. L’hypothèse d’un changement de couleur de la végétation par sénescence est peu probable, car il serait plus progressif et en cohérence avec des effets climatiques (altitude, exposition, neige…). Il existe quelques cartes de végétation détaillée dans les Pyrénées, qui distinguent les différents types de landes et de pelouses : l’analyse de l’évolution de leur réflectance sera intéressante, non seulement pour vérifier qu’il n’y a pas confusion avec les écobuages, mais en soi-même, dans la perspective de mieux les classer (cf amélioration des cartes d’occupation du sol, comme le produit OSO de THEIA). En conclusion, si nous arrivons à bien cartographier les écobuages 2016/17 et vérifier qu’il n’y a pas de confusion avec d’autres phénomènes, l’année 2016/17 constituera sans aucun doute une référence précise, à priori exhaustive, et ‘haute’, pour les années futures. Mais 2016/17 est-elle une année record d’écobuages dans les Pyrénées par rapport au passé ? Pour répondre à cette question, il faudrait disposer d’une archive avec des données comparables. Cela n’existe par en in situ (cf les déclarations). En télédétection, le nombre d’images Landsat ou d’archives Spot World Heritage, disponible depuis 1985, risque d’être souvent trop limité pour une telle cartographie, mais c’est à tester. Avis aux promeneurs : prenez des photos des zones brûlées ou non ce printemps et cet été 2017 et envoyez les nous (jean-francois.dejoux@cesbio.cnes.fr) ! Merci. Dejoux Jean-François, Gascoin

Simon, CESBio , avec l’aimable contribution d’Annie Cipière (Service pastoral 65, GIP-CRPGE)