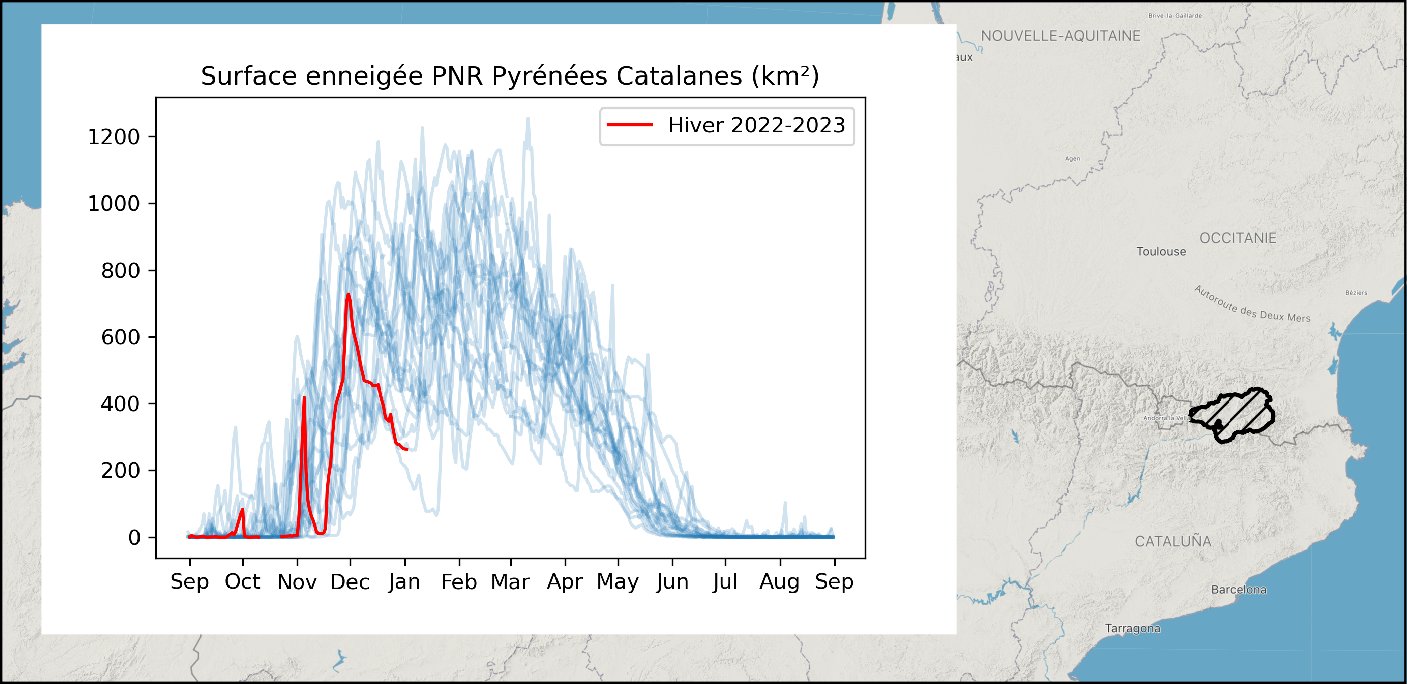

Manque de neige et de données dans les Pyrénées Orientales

J’étais hier dans la maison du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes pour discuter des possibilités offertes par la télédétection pour suivre le manteau neigeux.

Les participants à la réunion représentaient bien les différents usages de l’eau dans ce territoire (milieux naturels, agriculture, eau municipale, hydro-électricité, domaines skiables). Tous ont exprimé le besoin de mieux connaitre les réserves en eau stockées sous forme de neige, ce que les hydrologues appellent l’équivalent en eau du manteau neigeux (snow water equivalent, SWE). Malheureusement les satellites ne donnent pas de solution immédiate à cette question. En France, les compagnies hydroélectriques font des mesures de terrain et estiment le SWE, généralement en amont de leurs ouvrages. Mais les données ne sont pas diffusées car elles sont jugées trop stratégiques dans le contexte du renouvellement des concessions hydroélectriques. Les opérateurs de la SHEM ou EDF avec qui j’ai pu discuter sont d’ailleurs les premiers à le regretter. Mais la décision de ne pas diffuser ces données dépend de leur direction qui n’a peut-être pas le même sentiment d’appartenir à un collectif d’usagers.

Pourtant la sécheresse de 2022 a montré l’importance de mettre autour de la table les différents acteurs et de partager les connaissances. Ainsi en janvier 2022, les opérateurs des réservoirs dans les Pyrénées savaient que le stock de neige était suffisant pour faire le plein avant la période d’étiage, grâce aux précipitations abondantes de décembre 2021. Les restrictions d’usages et la gestion coordonnée des barrages ont permis de maintenir le débit de cours d’eau comme la Têt dans les Pyrénées Orientales tout en préservant les usages agricoles notamment.

Cet hiver commence très différemment. Le secteur Têt Amont est classé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2022 en niveau « alerte ». Les niveaux d’eau dans les réservoirs sont restés très bas à cause du manque de précipitations en automne. Un lâcher d’eau exceptionnel depuis le lac des Bouillouses a dû être effectué pour assurer l’approvisionnement en eau potable de villages à sec dans la vallée. De surcroit, les réserves d’eau sous forme de neige sont encore très faibles. Sans réserves d’eau (naturelles ou artificielles), il sera difficile de satisfaire tous les usages de l’eau au printemps. La situation est d’autant plus critique que la justice a demandé de relever le débit minimum de la Têt suite à une plainte de France Nature Environnement. Il va donc falloir laisser davantage d’eau dans la rivière avec moins de réserves d’eau en amont que l’an dernier si la sécheresse persiste en 2023.

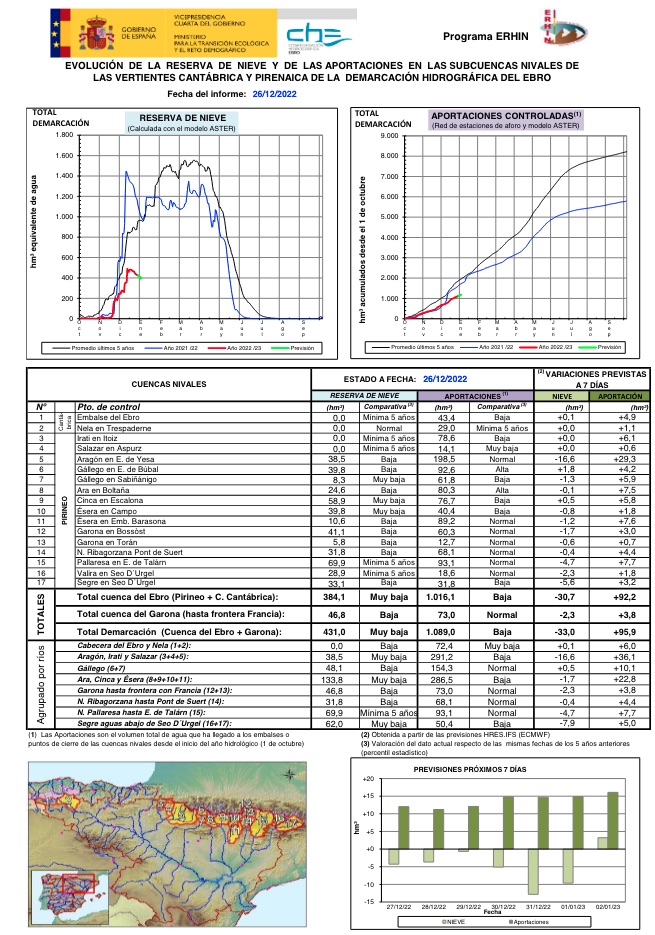

En Espagne, l’agence du bassin de l’Ebre publie des bulletins très détaillés sur l’état des stocks de neige dans les bassins versants pyrénéens, et les données sont librement accessibles. Ces estimations sont réalisées à partir de mesure in situ, d’images satellitaires et de modélisation. Ces informations répondraient parfaitement à la demande des gestionnaires que j’ai rencontrés hier. Les instruments utilisés pour mesurer localement l’équivalent en eau de la neige par l’agence de l’Ebre sont les mêmes que ceux utilisés par EDF en France (nivomètres à rayonnement cosmique). Cette différence dans le partage des données est lié au fait que les aménagement hydrauliques en Espagne étaient avant tout pensés pour soutenir l’agriculture, alors que côté français les barrages sont historiquement liés à la production d’électricité.

Cela change tout car l’agriculture est pratiquée par une multitude d’acteurs qui financent un service collectif, alors que l’hydroélectricité concerne une ou deux entreprises par vallée qui gèrent leurs propres réseaux de mesure. Mais l’évolution du climat et la tension croissante sur les ressources en eau m’incite à penser qu’il est urgent de repenser le partage des données hydrométéorologiques en montagne pour que tous les acteurs de la gestion de l’eau puissent prendre des décisions judicieuses. Par ailleurs, cela favoriserait aussi la recherche académique. Pour mes recherches, j’utilise des données librement accessibles en Espagne ou aux USA, car il est difficile de mettre en place les conventions d’échanges avec les détenteurs de données en France.

La non-diffusion de données nivologiques et hydrologiques par EDF est d’autant plus difficile à justifier que les réseaux de mesure ont été installés quand l’entreprise EDF était publique. Maintenant que l’entreprise a été renationalisée, il y a peut-être une chance que les choses changent ? Pour une entreprise privée comme ENGIE, pourquoi ne pas imposer un partage de certaines données lors de l’attribution des concessions ?

Côté Météo-France, certaines données de hauteur de neige du réseau nivo (mesures faites en général par les stations de skis) sont librement disponibles, mais ces données sont difficilement exploitables car elles couvrent seulement la saison d’ouverture des stations de ski. Les données plus fiables de hauteur de neige mesurée aux « nivoses » de Météo-France, tout comme les données météorologiques classiques (précipitations, etc) sont difficiles à obtenir pour des études académiques et payantes autrement. Météo-France s’oriente vers une ouverture des données comme l’IGN récemment sous l’injonction de leur ministère de tutelle. Tant mieux. Les données sur notre environnement doivent être considérées comme un bien commun et donc être accessibles à tous. Cette philosophie s’est imposée aux observations satellitaires avec l’avènement du programme Copernicus. Maintenant il faut que les données in situ suivent la même évolution pour que nous puissions mieux comprendre et nous adapter à notre environnement en plein bouleversement.

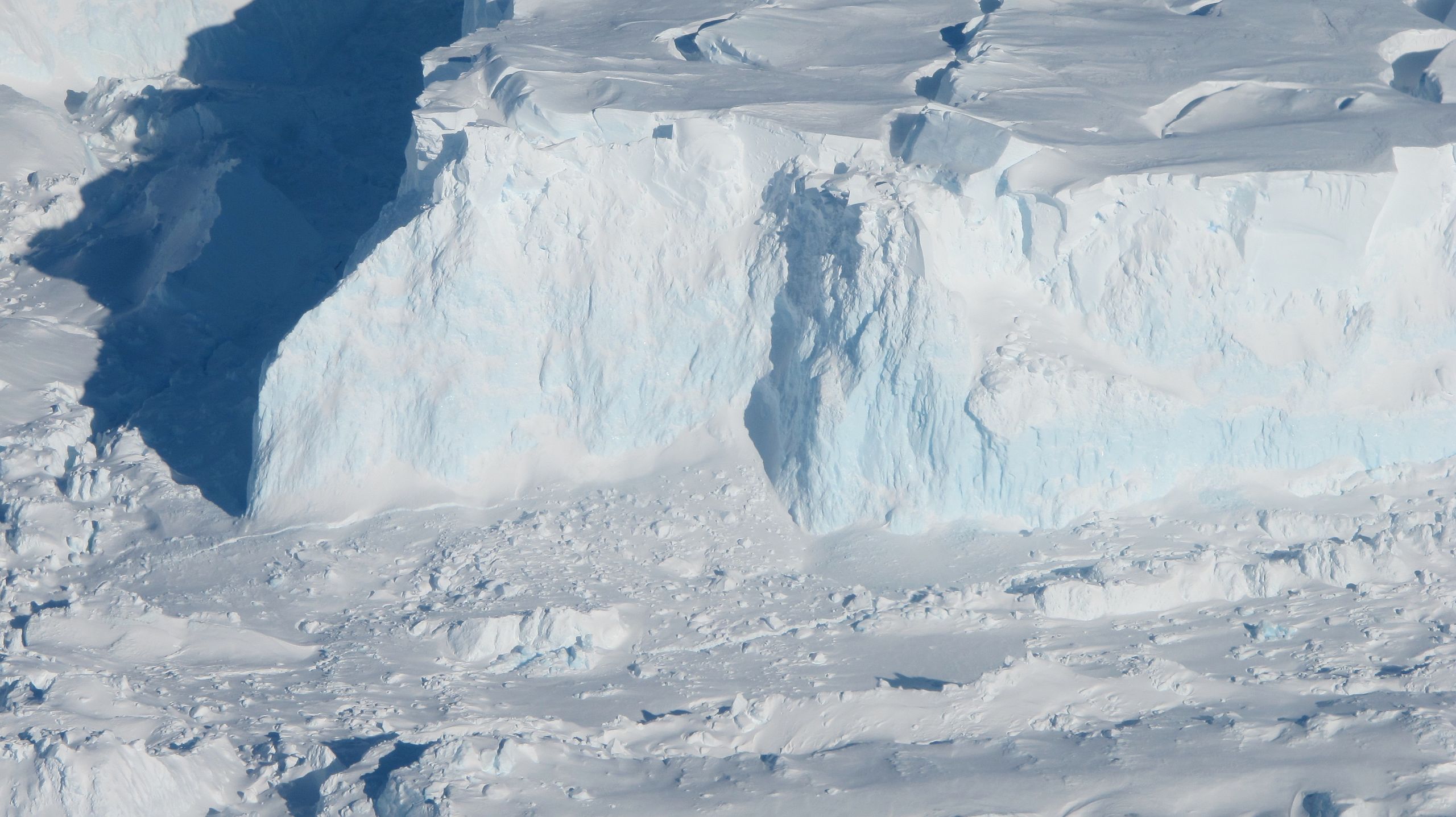

Photo par Herbert Ortner, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=164780