En 6 ans de Copernicus, je n’ai jamais vu la France comme ça

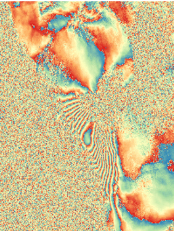

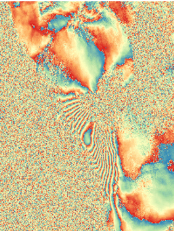

Que dire, sinon que la situation de la végétation en France s’est fortement aggravée au mois de Juillet 2022 par rapport à un mois de juin déjà alarmant. Les synthèses mensuelles de Sentinel-2 pour le mois de juillet sont disponibles depuis quelques jours, et la comparaison avec les années précédentes montre une sécheresse exceptionnelle sur la totalité du territoire. Seule l’année 2019 concurrence par endroits l’année 2022, mais cette année, la sécheresse s’étend à la quasi-totalité du territoire.

Les données peuvent être visualisées et comparées à pleine résolution (10 m sur la France) sur le serveur cartographique de THEIA :

Nous en donnons ici quelques exemples, mais n’hésitez pas à aller voir par vous-même, afin de zoomer à 10m de résolution.

Situation nationale

Même si 2018 et 2019 avaient affiché de forts jaunissement de la végétation, jamais, depuis 2017 et avant 2022, celui-ci ne s’était étendu à l’ensemble du territoire. Ce signal de jaunissement cumule plusieurs effets, les cultures peuvent être en avance et donc atteindre le stade sénescent, et la récolte plus tôt, ou la végétation peut sécher et jaunir avant d’atteindre son plein développement, l’interprétation de ces données est donc délicate sans information sur l’occupation des sols.

Vous pouvez ci-dessous comparer les deux années les plus sèches, 2019 et 2022 :

Quelques exemples régionaux

La Bretagne figure parmi les territoires généralement épargnés par la sécheresse, mais ses prairies ont été touchées par la sécheresse exceptionnelle de cette année.

A Toulouse, tout est sec, nous en savons quelque chose au CESBIO. Les forêts commencent sérieusement à jaunir dans les zones où la profondeur de sol est faible, mais ce signal sera probablement visible sur les images d’Aoùt.

La Vendée a été touchée précocement, mais quelques pluies semblent avoir amélioré légèrement la situation, qui ressemble maintenant à celle de 2019 (qui était assez catastrophique).

Methodes

J’avais expliqué dans plusieurs posts la façon dont ces produits sont générés. Ils calculent la moyenne des réflectances de surface pour les observations non nuageuses sur 45 jours, et sont donc dépendants de la qualité des masques de nuages et des corrections atmosphériques. Sur 2022, nous aurions pu faire des synthèses sur moins de 15 jours, mais nous avons conservé la valeur de 45 jours pour garder une bonne comparaison avec les années plus nuageuses. Ceci explique la publication tardive de ces données (avec ma faible disponibilité et mon retour tardif de congés 🙂 ).

Les données complètes, avec toutes les bandes, et à pleine résolution, peuvent aussi être téléchargées depuis l’atelier de distribution THEIA. Les chaines utilisées pour ces traitements sont MAJA, pour la détection des nuages et les corrections atmosphériques, et WASP, pour les synthèses mensuelles, en utilisant les données Copernicus Sentinel2. Les chaînes ont été développées par le CNES et CS-GROUP, à partir de méthodes mises au point au laboratoire CESBIO.