Sentinel-HR: une mission optique à résolution métrique avec observations globales, répétitives, systématiques et libres d’accès

![]() =>

=>![]() Tous les 4 ans, le CNES réunit la fine fleur de ses comités scientifiques ( d’ailleurs, je n’ai jamais été invité 🙁 ), pour son séminaire de prospective. C’est à cette occasion que sont définies les priorités scientifiques pour les prochaines missions spatiales du CNES. Quelques mois avant, un appel à idées pour de nouvelles missions est émis. et c’est à cette occasion que j’ai soumis l’idée d’une mission appelée SENTINEL-HR (prenant la suite de Gérard Dedieu qui l’avait déjà proposée depuis deux ans).

Tous les 4 ans, le CNES réunit la fine fleur de ses comités scientifiques ( d’ailleurs, je n’ai jamais été invité 🙁 ), pour son séminaire de prospective. C’est à cette occasion que sont définies les priorités scientifiques pour les prochaines missions spatiales du CNES. Quelques mois avant, un appel à idées pour de nouvelles missions est émis. et c’est à cette occasion que j’ai soumis l’idée d’une mission appelée SENTINEL-HR (prenant la suite de Gérard Dedieu qui l’avait déjà proposée depuis deux ans).

Mission Sentinel-HR

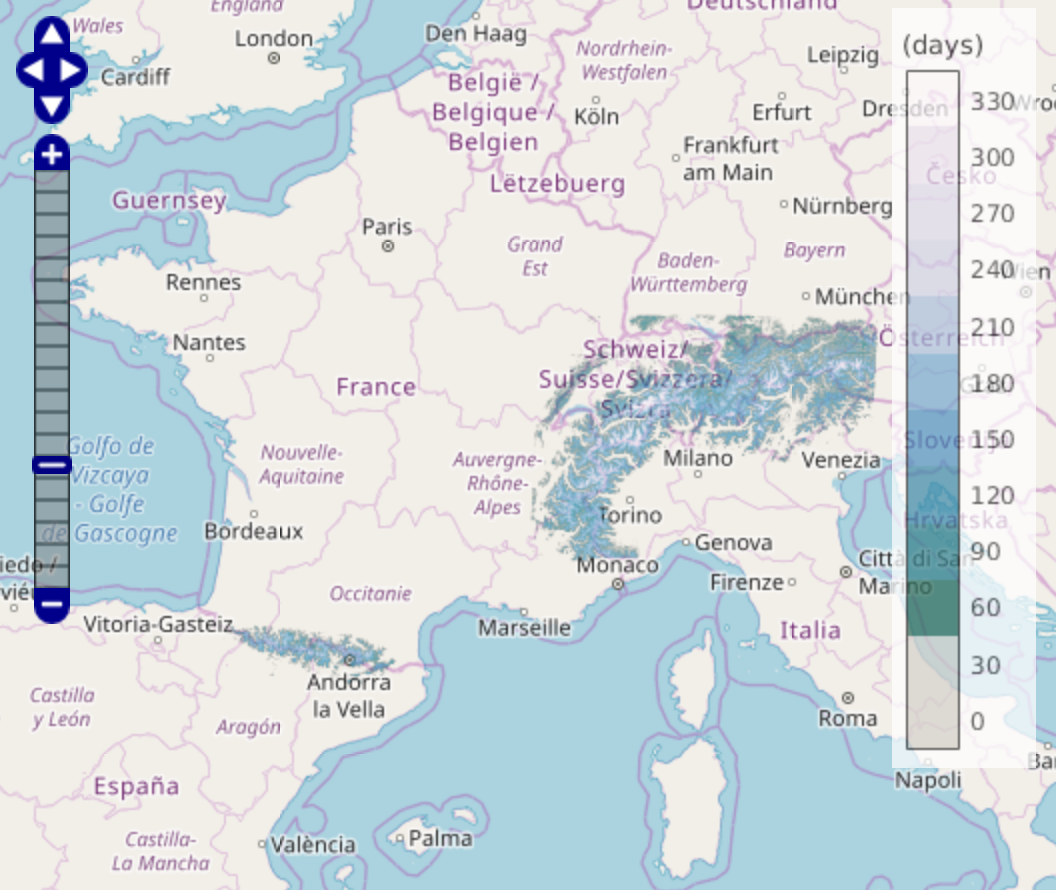

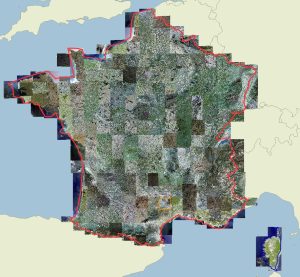

Cette mission permettrait d’observer toutes les terres à une résolution métrique, une fois par saison. En tenant compte des nuages, il faudrait donc un passage en tous points tous les 20 à 30 jours. Comme son nom l’évoque, l’accès aux données serait libre et gratuit, et les prises de vues systématiques. La configuration minimale aurait quatre bandes (bleu, vert, rouge, proche-infra-rouge), avec en option, des bandes dans le moyen infra-rouge ou la possibilité d’effectuer des observations.

Comme je l’ai déjà présenté à de nombreuses reprises et depuis longtemps, l’avantage des données Sentinel-2, comparées à celles des missions SPOT d’antan, tient dans la capacité de prise de vue systématique, conjuguée à la disponibilité de données libres et gratuites. C’est clairement ce qui explique le succès de la mission SENTINEL-2, passant de de quelques milliers d’utilisateurs pour SPOT, à des dizaines de milliers pour SENTINEL-2.

Faisabilité

Bien que les études n’aient pas commencé, il me semble que la mission minimale devrait être faisable, puisque, par exemple, les missions SPOT6 et SPOT7 peuvent, depuis 2013 acquérir leurs images à une résolution de 2m pour un champ de vue de 60 km. Or, SPOT1 avait déjà été conçu pour pouvoir acquérir toutes les terres en 26 jours, à la verticale, avec un champ de 120km (ou deux champs de 60km). En 26 jours, SPOT1 faisait 369 orbites, et pouvait observer à l’équateur un champ total de 369*120=44280 km, soit 10% de plus que la longueur de l’équateur, ce qui permet d ‘assurer un recouvrement des bords d’image. Il est donc possible d’en faire de même avec deux satellites ayant chacun un champ de

60 km. Bien évidemment, de nombreuses autres combinaisons sont possibles et pourront être étudiées, soit avec davantage de satellites plus simples, soit avec un champ plus large et une répétitivité un peu meilleure que les 26 jours de SPOT. Le point le plus compliqué pour Sentinel-HR serait probablement le débit de données, les SPOT ne disposant que de quelques minutes de prise de vue par orbite, alors qu’il faudrait jusqu’à 20 mn pour Sentinel-2. L’aménagement d’une prise de vue stéréoscopique avec une différence d’angle de l’ordre de 10 degrés ne serait pas toute simple, mais nous pouvons laisse la créativité de nos instrumentistes s’exprimer.

Applications

Les applications d’une telle mission seraient bien sûr extrêmement nombreuses, un peu comme dans le

cas de Sentinel-2. En voici quelques unes :

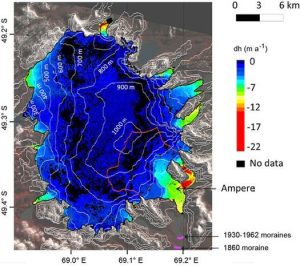

- suivi de l’artificialisation et de la densité urbaine, des masses d’eau, des glaciers, de la morphologie des cours d’eau, des forêts, gestion de parcs naturels.

- support aux déclarations agricoles ou à leur contrôle, cadastre agricole

Si la mission vous intéresse, n’hésitez pas à nous le dire en commentant ce billet. N’hésitez pas à nous dire pourquoi, nous aurons besoin de nombreux exemples d’application de ce genre de données pour promouvoir cette idée. Et si vous le faites bien, je serai peut-être invité au séminaire de prospective du CNES 😉 .Bien sûr, beaucoup de temps s’écoulera d’ici le lancement éventuelle d’une telle mission, probablement trop chère pour le CNES seul. Mais cette proposition permettra peut-être de démarrer les études et de faire progresser l’idée.

Co-proposants

La proposition Sentinel-HR a été soumise avec plusieurs co-proposants :

- Gérard Dedieu (CESBIO/CNES)

- Anne Puissant (LIVE/CNRS)

- Pierre Morel (TETIS/IRSTEA)

- Etienne Berthier (LEGOS/CNRS)

Références des images

[1] Geosud: <a href= »http://ids.equipex-geosud.fr/ »>http://ids.equipex-geosud.fr/</a>[2] <a href= »https://www.nature.com/articles/srep32396″>Favier, Vincent, D. Verfaillie, E. Berthier, M. Menegoz, V. Jomelli, J. E. Kay, L. Ducret et al. « Atmospheric drying as the main driver of dramatic glacier wastage in the southern Indian Ocean. » <em>Scientific reports</em> 6 (2016): 32396.</a>[3] Extraction du bocage par la société Kermap : <a href= »http://www.kermap.com/bocage/ »>http://www.kermap.com/bocage/</a>[4] <a href= »http://www.gis-cooc.org/images/stories/coocimage/presentations/Atelier_2013/gis_cooc_atelier%202013_bertrand_lubac.pdf »>Suivi du trait de côte en Aquitaine dans le cadre du programme Kalideos du CNES </a>